ホーム > 見学コース・アクセス

平泉寺の入口にあたります。かつてはここから参道を歩いて平泉寺へ向かいました。「中宮白山平泉寺境内絵図」には大きな橋を参詣者がわたっている様子が描かれています。

史跡エントランスは、下馬大橋のすぐ横にある広場です。史跡全体を見学する出発点となっており、参道・白山神社境内・発掘調査地を約2時間30分でめぐります。史跡の地形模型や案内板、トイレがあります。

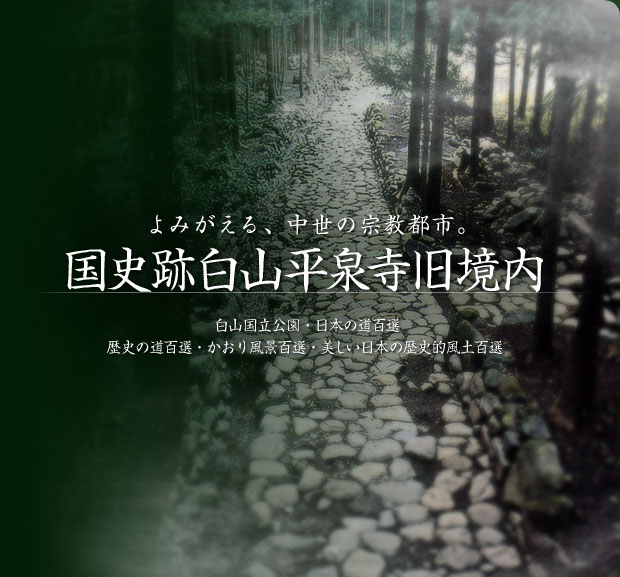

旧参道は、菩提林とよばれる樹齢数百年の杉並木にかこまれ、約1㎞続きます。河原石を敷きつめた500年ほど前の石畳道もあります。

平泉寺の歴史や発掘調査成果を紹介します。ここを出発すると、白山神社境内・発掘調査地を約1時間30分でめぐります。

泰澄は、養老元年(717)に平泉寺をひらいたと伝えられています。ここには室町時代の石塔があります。

玄成院は、江戸時代の平泉寺の中心的な坊院で、今は白山神社の社務所となっています。庭園は、室町幕府管領細川高国がつくったと伝えられています。

泰澄が平泉寺に訪れたとき、白山の神が現れたところと伝えられています。まさにこの池が平泉寺の名前の発祥の地といえます。

現在の建物は江戸時代の終わりに建てられました。

かつては三十三間拝殿という大きな建物が建っていました。今は、その柱を支えていた礎石が残っています。拝殿の周辺は、樹齢数百年の杉林の下に、青々とした苔がじゅうたんを敷きつめたように広がっています。

3mをこえる大きな石をつかって積まれています。弘治年間(16世紀中ごろ)に平泉寺の有力な坊院である飛鳥井宝光院と波多野玉泉坊が競い合って積んだといわれています。

本社は、寛政7年(1795)、福井藩主の寄進で建てられました。本社の向かって右手には別山社、左手には越南知社があり、白山三山の神をおまつりしています。

白山神社境内の一番奥に位置する社で、この後から白山への登拝道である越前禅定道がはじまります。三之宮の手前には楠木正成の墓があり、室町時代の石塔が建っています。

「中宮白山平泉寺境内絵図」によると白山神社の南側に南谷三千六百坊がありました。現在杉林や田畑などが広がっていますが、その下には四百数十年前の僧侶の坊院(屋敷)跡が残っています。平成元年からはじまった発掘調査によって、平泉寺の坊院の間を網の目のように石畳道が走っていることが分かりました。

坊院のまわりは、平らに造成された敷地がくずれないように石垣が積まれています。坊院の中からは、僧侶たちが暮らした住宅、井戸、溝、土塀などの跡がみつかり、さまざまな生活用品や高級陶磁器なども出土しています。

発掘調査を行うと、門と土塀の跡が良く残っていることがわかり、当時の姿を復元しています。

ここには西蓮院という坊院があったと推定されています。ここからは、南谷坊院跡や遠く九頭竜川をながめることができ、周辺も散策できるように道が整備されています。

樹齢400数十年といわれる大杉があり、今も地元の人たちが大切にしています。「中宮白山平泉寺境内絵図」にも「若宮八幡」と記されています。

源義経が都から奥州平泉へ逃れるときに立ち寄ったと伝えられています。鎌倉時代の聖観音菩薩立像(県指定文化財)が安置されています。

■鉄道利用の場合

JR福井駅~えちぜん鉄道勝山駅 約1時間

【各地からの所要時間(乗り継ぎ時間は含まず)】

・東京から/北陸新幹線~えちぜん鉄道で約4時間

・大阪から/JR東海道本線特急~北陸新幹線~えちぜん鉄道で約3時間

・名古屋から/JR東海道本線特急~北陸新幹線~えちぜん鉄道で約3時間

■車利用の場合

北陸自動車道 福井北JCT・IC~中部縦貫自動車道 永平寺大野道路 勝山IC 約30分

東海北陸自動車道 白鳥JCT・IT~中部縦貫自動車道 ~ 一般道 約80分

【各地からの所要時間】

・東京から/東名・名神・北陸道で約7時間

・大阪から/名神・北陸道で約2時間30分

・名古屋から/名神・北陸道または東海北陸道白鳥JCT・IC経由で約2時間30分